Innere Kündigungen stoppen: Was Führungskräfte, HR und Geschäftsleitung jetzt tun können

Die innere Kündigung: Ein stiller, aber spürbarer Trend breitet sich in vielen Unternehmen aus: Mitarbeitende sind zwar noch körperlich anwesend, doch geistig längst zurückgezogen. Sie erfüllen ihre Aufgaben nur noch im Mindestmaß, vermeiden jede Extrameile und ziehen sich Schritt für Schritt aus der gemeinsamen Verantwortung zurück. Für Führungskräfte und Geschäftsführer ist das besonders herausfordernd, weil sich dieser Rückzug meist schleichend entwickelt – fast unmerklich –, bis die Motivation im Team spürbar erodiert.

„Wieso habe ich die innere Kündigung nicht vorher gemerkt?“

„Wieso habe ich die innere Kündigung nicht vorher gemerkt?“, fragt sich Tanja, Teamleiterin in einem mittelständischen Unternehmen. Rückblickend sieht sie die kleinen Signale, die damals noch unauffällig wirkten. Tom, sonst ein besonders engagierter Mitarbeiter, sagte zuerst nur ein freiwilliges Meeting ab. Kurze Zeit später fand er keine Zeit für das Sommerfest – gerade er, der sonst immer mit Begeisterung dabei war.

Vielleicht war alles nur Zufall, dachte Tanja. Doch das Verhalten verschärfte sich: Überstunden wurden abgebaut, spontane Hilfe verweigert, selbst ein Karrieresprungbrett-Projekt lehnte Tom ab. Für Tanja war das zunächst unverständlich. „Das ist seine Chance – und er sagt Nein?“

Mit der Zeit wurde klar: Tom zog sich immer weiter zurück. E-Mails kamen später, Anfragen blieben unbeantwortet. Er begründete es mit „Fokuszeiten“, in denen er bewusst keine Nachrichten abrief. Ein Jahr später zeigte nicht nur Tom dieses Verhalten. Zwei weitere Kolleg*innen hatten offenbar die gleiche Haltung übernommen.

Das einst innovative Team galt plötzlich als träge und unmotiviert. Hinter vorgehaltener Hand hörte Tanja Sätze wie: „Das ist nicht mein Aufgabenbereich. Das geht mich nichts an.“

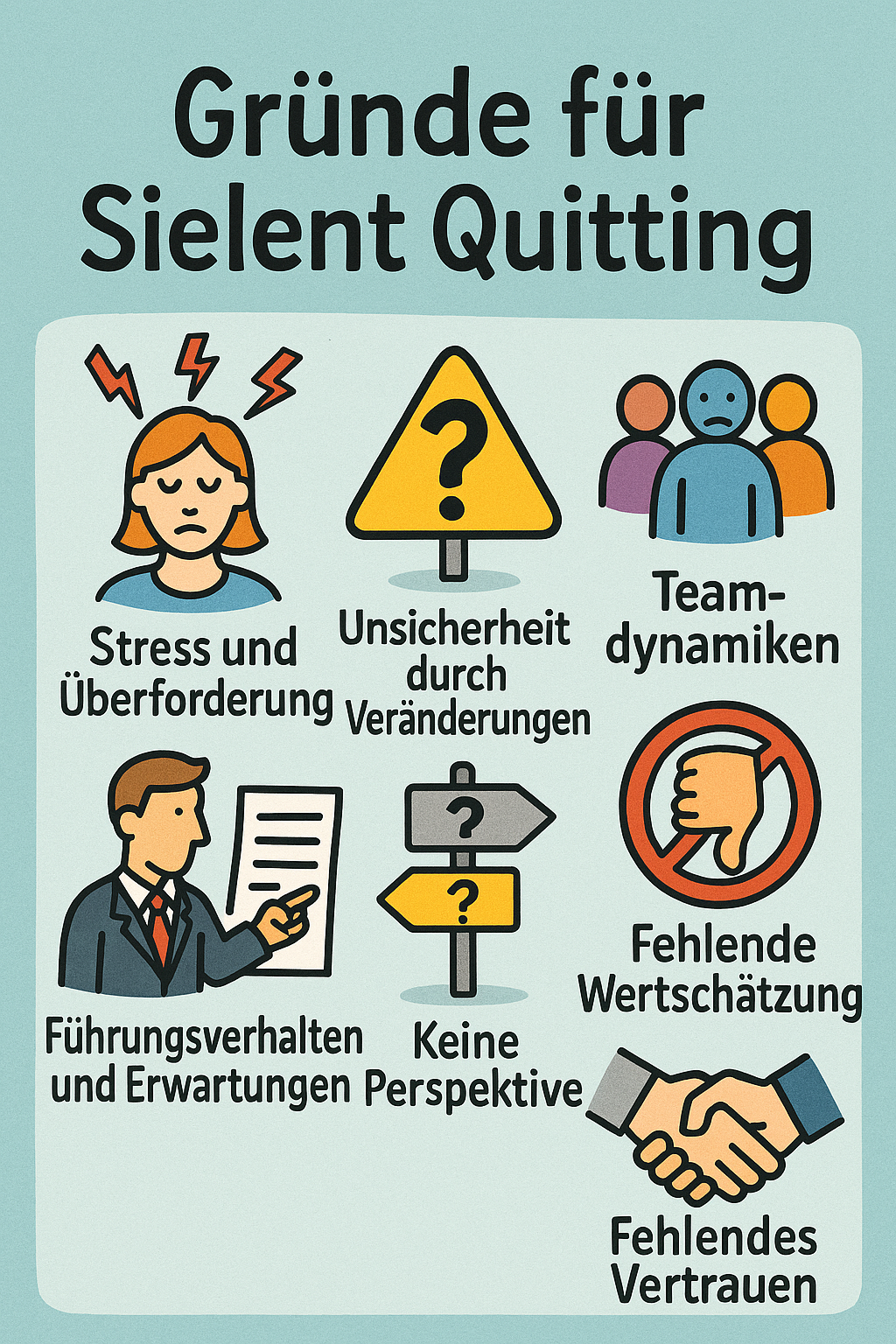

Gründe für innere Kündigungen

Innere Kündigung ist selten das Ergebnis eines einzelnen Problems. Meist ist es eine Mischung aus persönlichen, kulturellen und organisatorischen Faktoren, die sich über die Zeit summieren.

Führungsverhalten und Erwartungen

Manchmal passen die Erwartungen der Mitarbeitenden nicht zu dem Führungsverhalten im Team. Das bedeutet nicht automatisch, dass eine Führungskraft versagt. Vielmehr geht es um Werte, Erwartungen und Rollenvorstellungen, die auseinanderklaffen. Wenn Mitarbeitende spüren, dass ihre Bedürfnisse und Vorstellungen nicht ernst genommen werden, sinkt ihre Motivation – und der Rückzug beginnt schleichend.

Unsicherheit durch Veränderungen

Veränderungen im Unternehmen, die unklar kommuniziert werden, erzeugen Angst und Unsicherheit. Mitarbeitende ziehen sich zurück, um sich selbst zu schützen. Fehlende Transparenz verstärkt dieses Gefühl.

Fehlende Wertschätzung

Wer das Gefühl hat, dass seine Leistung nicht gesehen oder anerkannt wird, zieht sich emotional zurück. Ein „Danke“ kann mehr bewirken als jede Prämie.

Mangelndes Vertrauen

Fehlt das Vertrauen in Unternehmensprozesse oder die Strategie, verliert der Mitarbeitende den Glauben an Sinn und Stabilität – ein typischer Auslöser für innere Kündigung.

Keine Perspektive

Fehlende Aufstiegschancen, Über- oder Unterlastung sowie das Fehlen eines sinnvollen Beitrags im Unternehmen stellen für Mitarbeitende eine große Belastung dar. Wer ist schon so resilient, dass er dauerhaft motiviert bleibt, wenn er das Gefühl hat, dass sein Engagement kaum Wirkung zeigt? Solche Rahmenbedingungen führen oft dazu, dass Mitarbeitende ihre Motivation schrittweise zurückfahren.

Teamdynamiken

Egoismus, große Leistungsunterschiede oder Intrigen im Team lassen den Zusammenhalt schwinden. Wer permanent das Gefühl hat, allein zu arbeiten, entscheidet sich häufig für seinen eigenen Weg – auch wenn das bedeutet, dass er nur noch das Mindestmaß leistet.

Stress und Überforderung

Eng gesetzte Deadlines, ständige Prioritätenwechsel oder private Belastungen zwingen Mitarbeitende, ihre Ressourcen bewusst zu schonen. Diese Beispiele zeigen zugleich, dass Silent Quitting oft eine Anpassungsstrategie ist: Mitarbeitende regulieren ihr Engagement, um besser mit den bestehenden Rahmenbedingungen zurechtzukommen und Überlastung zu vermeiden.

Folgen für das Unternehmen

Innere Kündigung ist kein individuelles Problem – sie wirkt sich auf das ganze Team und das Unternehmen aus. Mitarbeitende, die ihre Energie bewusst zurückziehen, verändern unmerklich die Dynamik. Anfangs merkt man nur kleine Verschiebungen: Aufgaben werden verzögert erledigt, kreative Ideen bleiben aus, und die Begeisterung für neue Projekte schwindet. Mit der Zeit jedoch wird sichtbar, wie sehr diese Haltung den Fortschritt hemmt. Herausforderungen werden gemieden, Innovationen bleiben auf der Strecke, und selbst die erfahrensten Teams verlieren ihren Stolz auf die eigene Arbeit.

Die Kosten steigen, ohne dass es sofort auffällt. Produktivität sinkt, Fehler häufen sich, und Fluktuation nimmt zu.

Wer innerlich gekündigt hat, liefert das Minimum – gut genug, aber nie exzellent.

Die Arbeitsatmosphäre verändert sich: Unruhe breitet sich aus, Abstimmungsprozesse verlängern sich, und das Gefühl von Ungerechtigkeit nimmt zu.

High Potentials suchen nach neuen Perspektiven, Talente verlassen das Unternehmen, und das Wissen geht verloren.

Selbst der Kundenkontakt leidet, denn Engagement und Servicequalität sinken, bis hin zu spürbarem Vertrauensverlust bei den Kunden.

Was Unternehmensleitung und HR konkret tun können

Die gute Nachricht lautet: Innere Kündigung ist kein unausweichliches Schicksal. Führung und HR können aktiv gegensteuern – und damit nicht nur Leistung, sondern auch Bindung und Zufriedenheit im Unternehmen stärken. Entscheidend ist, das Thema nicht als „individuelles Problem einzelner Mitarbeitender“ abzutun, sondern als Signal für Strukturen und eine Kultur, die überprüft werden müssen.

Ein erster Schritt ist, aufmerksam hinzuschauen. Zeigen sich Anzeichen wie sinkendes Engagement, mehr Zynismus im Ton oder eine merkliche Abwesenheit in Meetings, braucht es ein frühes Eingreifen. Hier zeigt sich die Wichtigkeit der Rolle der direkten Führungskräfte: Sie sind die ersten, die Stimmungslagen wahrnehmen und ansprechen können. Doch auch HR und Unternehmensleitung sind gefragt, den organisatorischen Rahmen zu schaffen, in dem Bindung wachsen kann.

Gemeinschaft und Sinn vermitteln

Es geht nicht nur darum, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, weil alle am gleichen Ziel arbeiten. Viel wichtiger ist, dass die Mitarbeitenden gemeinsame Werte und eine Vision teilen, die Sinn vermittelt. Menschen werden dadurch angezogen, die den Unternehmenszweck als bedeutsam empfinden und motiviert sind, aktiv an der Umsetzung der Vision mitzuwirken.

Netzwerke und Austausch fördern

Das Gefühl von Zusammenhalt verstärkt sich, wenn im Unternehmen gezielt Netzwerke aufgebaut werden. Dazu gehören nicht nur klassische Teamevents oder Weihnachtsfeiern, sondern auch Mentorenprogramme, Wissensmanagement und berufliche Begegnungen – etwa bereichsübergreifende Fortbildungen in Kommunikation, Selbstmanagement oder Führung. Peer-Groups können gegenseitige Unterstützung und Erfahrungsaustausch fördern.

Kooperation und strukturelle Vernetzung

Kooperation im Unternehmen geht über Teamgrenzen hinaus. Ein gutes Schnittstellenmanagement ist essenziell, doch wichtiger ist ein übergreifendes Projektmanagement, Ziele mit System wie zum Beipsiel mit OKR gestaltet werden, Austausch bewusst gefördert und den Blick für das Ganze eröffnet wird.

TownHall Meetings können nicht nur Vorträge sein: Workshops, in denen Mitarbeitende ihre Ideen einbringen, steigern die Motivation und ermöglichen Umsetzung.

Individuelle Perspektiven und Weiterbildung

Klare Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind zentral. Dabei geht es nicht nur um hierarchische Aufstiege, sondern auch um laterale Karrierewege, projektbezogene Herausforderungen und neue Verantwortungsbereiche. Wer Mitarbeitenden Perspektiven aufzeigt, fördert Motivation und Eigenverantwortung.

Meetingkultur und Austausch

Meetings sind für viele Mitarbeitende ein Reizthema – sie werden oft als Zeitfresser wahrgenommen.

Doch richtig gestaltet, können sie zu einem entscheidenden Faktor gegen innere Kündigung werden. Denn hier entscheidet sich, ob Menschen das Gefühl haben, Teil eines Teams zu sein oder nur ihre Aufgaben abarbeiten.

Statt endloser Statusrunden braucht es deshalb Austausch auf Augenhöhe: kurze, fokussierte Meetings, in denen Informationen klar vermittelt werden und Raum für Fragen bleibt. Noch wichtiger ist jedoch die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und zu hören, was andere bewegt. Wer spürt, dass seine Stimme zählt, bringt sich auch mehr ein.

Ein gut geführtes Meeting ist damit weit mehr als eine Pflichtveranstaltung – es ist ein Ort, an dem Zusammenarbeit sichtbar wird, an dem Motivation wächst und an dem alle gemeinsam Orientierung finden.

Anerkennung und Erfolge sichtbar machen

Erfolge sollten gefeiert und sichtbar gemacht werden. Außerordentliche Leistungen müssen zeitnah anerkannt werden, nicht wenn sie angekündigt werden, sondern nach Umsetzung gewürdigt.

Anerkennung und Wertschätzung sollten zur Routine gehören. Teams sollten zudem regelmäßig reflektieren: Was hat uns erfolgreich gemacht? Welche Ressourcen und Fähigkeiten haben wir eingesetzt? Welche Faktoren haben zum Erfolg geführt?

Weitere Impulse, wie Sie als Führungskraft auch in scheinbar hoffnungslosen Fällen ins Gespräch kommen, finden Sie in unserem Podcast:

Dreigeführt – Moderne Führung

oder auf Spotify

Zugespitzt

Wer Mitarbeitende hat, die innerlich gekündigt haben, sollte nicht nur die Schuld bei der Führungskraft suchen. Auch der Mitarbeitende selbst trägt Verantwortung für seine Eigenmotivation. Gleichzeitig sind alle Mitarbeitenden Mitgestalter der Unternehmenskultur: Ihr Verhalten beeinflusst das Team.

Führungskräfte sind keine Götter im Anzug, sondern Menschen, deren Rolle hohe Professionalität in Kommunikation und zwischenmenschlichen Beziehungen verlangt. Dennoch machen auch sie Fehler.

Personalabteilung und Geschäftsführung müssen sich ihrer Verantwortung für die Unternehmenskultur bewusst sein – sie stehen täglich im Spotlight und prägen, wie Engagement entsteht.

Innere Kündigungen sind nicht automatisch ein Zeichen von Faulheit. Oft sind sie eine bewusste Anpassungsstrategie, um mit Stress, fehlender Perspektive oder ungünstigen Rahmenbedingungen zurechtzukommen.

Wichtig ist dabei, klar zu unterscheiden: Eine gesunde Work-Life-Balance und das Ziehen persönlicher Grenzen sind Ausdruck von Selbstfürsorge – und dürfen nicht mit einer inneren Kündigung verwechselt werden.

Für die Unternehmensleitung kann genau darin eine Chance liegen: alte Denkmuster zu hinterfragen, Normen neu zu setzen und eine positive, motivierende Zusammenarbeit zu gestalten – wenn alle aktiv mitmachen.

Herzliche Grüße

Claudia Weiler

FÜHRUNGsSPITZE

Mehr Infos zum Thema innere Kündigung:

👉 Whitepaper zum Thema Unternehmenskultur herunterladen:

Whitepaper Führungskultur & Unternehmenswerte

Studien zum Thema:

https://rsisinternational.org/journals/ijriss/Digital-Library/volume-9-issue-6/1508-1530.pdf

https://www.gallup.com/de/472028/bericht-zum-engagement-index-deutschland.aspx

Aachen, Düren, Düsseldorf, Führungskultur, innere Kündigung, Kerpen, Köln, Sielent Quitters, Unternehmenskultur, Weiterbildung